复旦大学2026保研率出炉! 临床医学高达66%, 原因深度解析

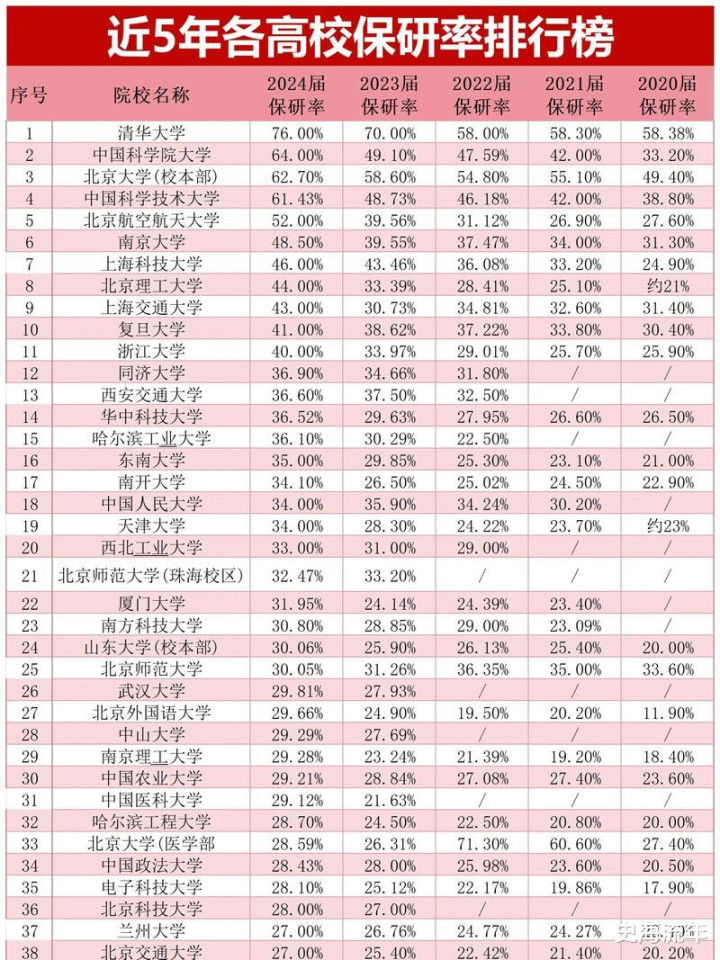

复旦大学作为中国顶尖综合性研究型大学,2025年在权威排名中持续保持领先地位,其学科实力与保研制度调整共同勾勒出顶尖高校的发展轨迹。

在国内排名中,2025软科中国大学排名主榜显示,复旦大学稳居全国前五,与上海交通大学共同构成华东地区高等教育的核心力量,这一排名基于37个维度、104项指标的立体化评估,充分印证了其在学科建设、科研创新与人才培养等方面的综合优势。

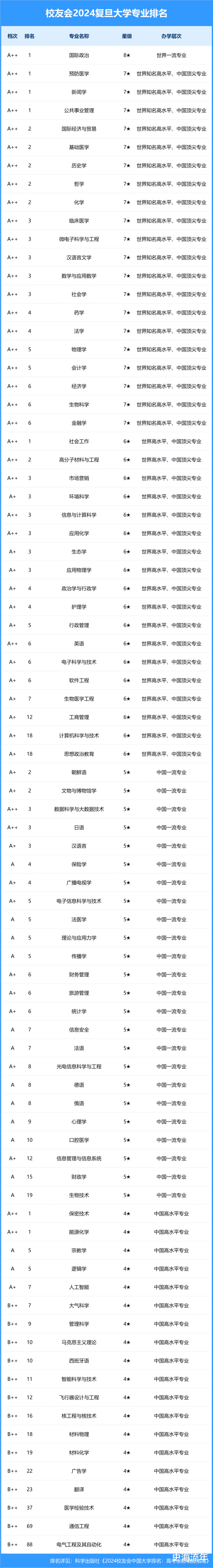

国际排名上,QS世界大学学科排名中,复旦计算机科学与信息系统学科全球排名升至第39位,较三年前跃升32位,在中国内地高校中位列第5,这一突破标志着其工科领域的国际影响力显著提升,而传统优势学科如哲学、数学等在THE、U.S. News等排名中亦保持全球前50的稳定位次,彰显了文理医工多学科协同发展的格局。

优势学科的强劲表现是排名稳居前列的核心支撑。在基础学科领域,数学学院近50%的保研率与学科实力形成良性互动,其在代数几何、微分方程等方向的研究成果多次入选国际顶尖期刊,为国家基础科学研究输送了大量拔尖人才。

工科领域中,计算机学科依托CFFF智算平台——中国高校规模最大的云上科研智能计算平台,涌现出伏羲天气预报大模型、MOSS基座大模型等标志性成果,2023届博士潘旭东研发的安全测评体系已应用于百度、华为等企业,2024届孙天祥在AI领域顶级会议发表论文被引4200 余次,学科实力的提升直接推动全院48%的整体保研率。

微电子学院以57.34%的保研率位居前列,紧密对接上海集成电路先导产业需求,在核酸自组装微纳加工等前沿方向取得突破,成为解决“卡脖子”技术的人才储备基地。

医学领域同样亮眼,临床医学院(五年制)66.36%的保研率凸显其学科优势,依托上海优质医疗资源,在肿瘤防治、精准医学等方向的研究与临床实践深度融合,为医药卫生领域培养高层次人才。

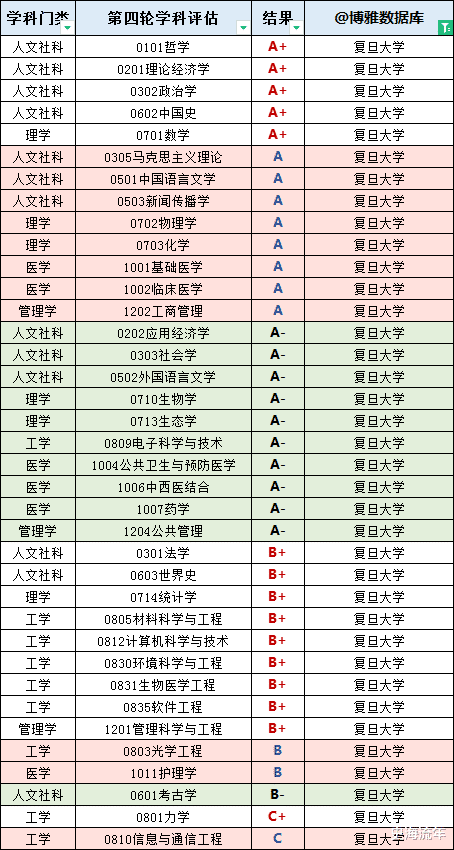

此外,哲学、基础医学等20个“双一流”建设学科持续发力,5个A+学科在第四轮学科评估后的成果转化效率不断提升,构成了复旦学科发展的坚实骨架。

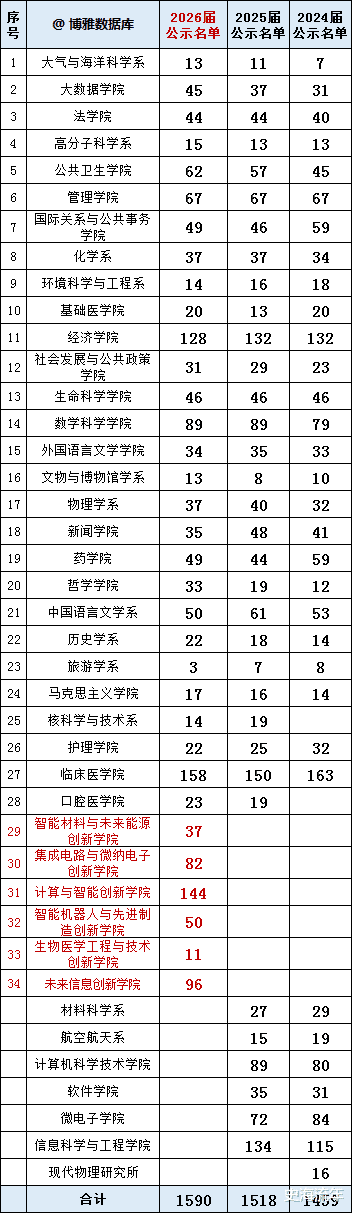

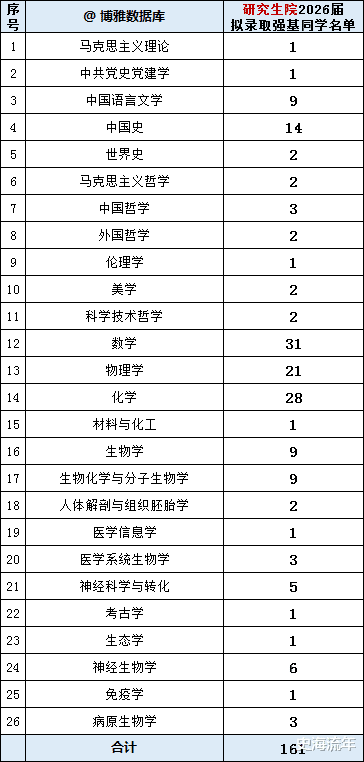

与2025届相比,2026届复旦大学保研数据呈现明显变化。2025届保研率为44.13%,而2026届本科毕业生总数3582 人,剔除强基计划和医学长学制后保研1590人,保研率升至44.39%,计入上述特殊培养项目后更是达到48.83%,连续多年在华五高校中名列前茅。

从院系分布看,差异尤为显著。临床医学院(五年制)以66.36%的保研率领跑,微电子学院57.34%、数学学院近50%紧随其后,计算机学院整体保持48%的稳定水平,但普通班保研率接近35%,较此前有所下降。这种整体提升与局部调整并存的态势,背后是多重因素的共同作用。

保研率变化的核心原因首先源于国家推免政策的导向性调整,2025-2026年教育部持续扩大顶尖高校推免名额,尤其向基础学科、前沿技术领域倾斜,复旦作为“双一流”核心建设高校,获得的推免指标稳步增加,直接推动全校整体保研率的小幅上升。

其次,学校人才培养战略的转型是关键驱动力,2024年成立的四大学院聚焦“高精尖新”人才培养,推行“本硕博”贯通培养机制,计算机学院普通班保研率下降正是名额向贯通班倾斜的结果,这种调整并非资源缩减,而是通过“一人一策”的培养方案,将更多资源投向长周期创新人才培养,契合集成电路、人工智能等国家战略领域对高层次人才的需求。

再者,学科发展的差异化需求决定了保研资源的分配格局,临床医学院、微电子学院等高水平学科凭借科研平台升级(如新增全国重点实验室依托单位)、重大项目突破获得更多政策支持,保研名额随之增加,而数学等基础学科的高保研率则体现了对基础研究人才储备的重视。

最后,持续提升的办学实力为保研率增长提供了支撑,国际排名的跃升与学科影响力的扩大,使复旦在资源竞争中占据优势,能够通过校企合作、科研经费增长等途径拓展保研名额来源,最终形成“排名提升——学科变强——资源集聚——人才储备优化”的良性循环。

下一篇:没有了